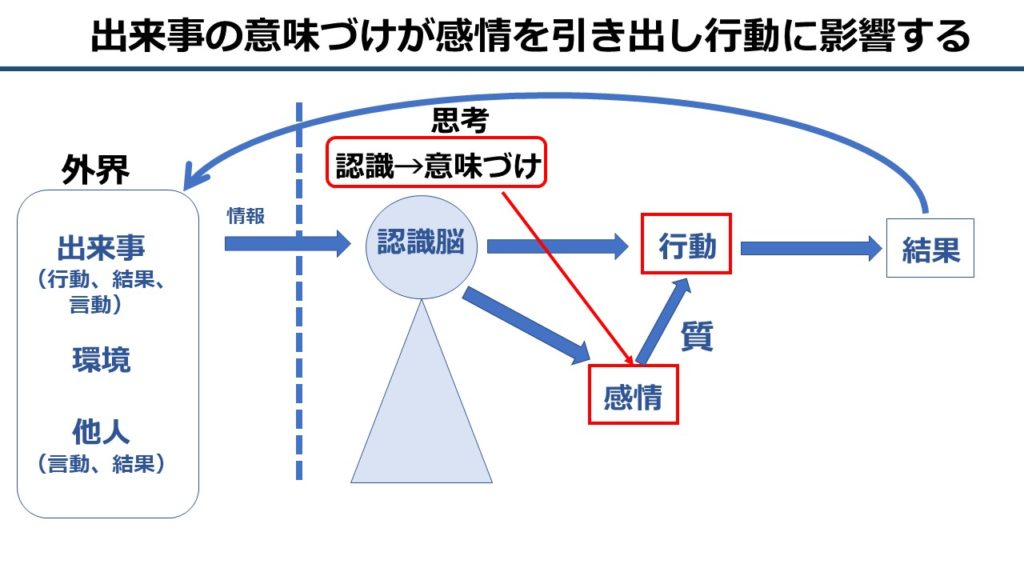

頑張っても業績が伸びないのは「感性」を活用しないから

1990年代初頭に、当時一橋大学の野中教授が提唱したナレッジマネージメントは、工業の時代から情報の時代への変化を伝えていた。

そして2000年代初頭には、情報の時代からハイコンセプト(感性)の時代に入っていると、ダニエル・ピンク著、大前研一氏翻訳の「ハイコンセプト」では提唱している。

しかし、ようやく20年も前から言われている「感性」の重要さが現実感を増してきたように思います。

今、日本の企業の多くは成長が止まり、伸びあぐねています。特に中小企業の経営は苦しいと思います。赤字になりさえしなければ大きく成長しなくても良い、というような半ばあきらめに近い言葉も聞こえてきます。

そんな環境の中で、「感性」を磨くことは、暗いトンネル中で、ひとすじの光を見出すことが出来るのではないかと思います。

「ひとすじの光」を見つける為に、私たちは肝に銘じることがあります。それは「これまでの成功ノウハウは役に立たない」ということです。

これまでの成功のもとになっているのは、資本力や知識、経験だと思います。それが役に立たない、いつまでも頼っていれば、時代の変化に取り残されます。

しかし、新しい視点に立ち自分たちを磨いていけば、過去に関係なくこれからを変えていくことができるということです。

「過去と他人は変えられない」と、よく言われることです。それでも、これまでの時代は過去の成功によって積み上げられたモノによって未来が決められていたかもしれませんが、それが通用しないということです。そこでまずは、それが通用しない訳を見ていきたいと思います。

過去の成功ノウハウが使えない「3つの危機」 その1:豊かさ

過去の成功ノウハウが通用しない理由の1番目は「豊かさ」にあります。日本の市場は成長していない、中小企業の社員の給与は30年も伸びていない。ということは頻繁に言われていることです。

ところが、これによって生活が苦しくなる。今日の食べ物に困るという記事を新聞やテレビのニュースに出ることはほとんどありません。日本に貧困家庭がいないということではなく、貧困のレベルが違うということです。

よく知られるマズローの欲求の5段階でいうならば、生理的欲求や安全欲求に関しては、ほとんどの人が満たされていて、社会的欲求、承認欲求そして自己実現欲求を求める人が普通になっていると言えます。

この「豊かさ」の何がビジネスマンの危機になるのか、まず言えることは、市場には物が溢れていて価格競争になったり、差別化が難しくなり簡単には物が売れなくなっていることです。

会社での人事の観点で言えることは、入社したての新入社員が簡単に会社を辞めてしまったり、辞めなくても若手社員の多くが、管理職になりたくないと考えていることも「豊かさ」に原因があると考えられます。

それは、会社を辞めても次の転職先がいくらでもあると考えていたり、仕事が無くなっても直ぐには困らないという「豊かさ」からくる感覚があるからです。

それゆえに、この「豊かさ」は、企業のマーケティングや販売のやり方を変えてきています。そして社員のモチベーションの高め方も、目の前にニンジンをぶら下げるといった方法が通用しなくなっていますし、「首にするぞ!」と言った脅しも、もちろん効果はありません。

過去の成功ノウハウが使えない「3つの危機」 その2:グローバル化

過去の成功ノウハウが使えない理由の2番目は、「グローバル化」です。戦後の日本の経済は欧米諸国に追いつき追い越せで頑張ってきたのではないでしょうか。

安かろう、悪かろうから、安くて品質の良い日本製品へと成長し、欧米を追い越すところまで来ました。ところがグローバル化は、アジアの国々から日本が追われ、安くて品質の良い製品やサービスが日本以外の国から日本へ提供されるようになっている。

こんなことは当たり前で誰でも知っている。そんなグローバル化の中の競争に勝つために、様々な打ち手を考え実践しても、売上が大きく伸びないというのが多くの企業の現状だと思います。

日本のGDPがこの30年横ばい状態でありながら、大企業の中では、過去最高益を出したという話も聞きます。ということは、多くの企業の業績は横ばいまたは減少傾向にあることは容易に推測できます。

つまり、グローバル化という状況の中の様々な打ち手の効果が限定的であるということが言えるように思います。

これは、打ち手の多くが過去の成功ノウハウの延長線上にあり、新たな時代の変革に対応できていないことを表しています。このことを、我々は正面から受け止め、これからの時代にどう対応していくかを考えることが必要であると思います。そしてこの本の中に答えがあります。

過去の成功ノウハウが使えない「3つの危機」 その3:AIが仕事を奪う

過去の成功ノウハウが使えない理由の3番目は、AIに代表される技術革新です。2014年にはオックスフォード大学のオズボーン博士らがAIが人の仕事を奪うと発表がありましたが、今それが現実感を持ち始めました。

2020年から始まったコロナ感染症のパンデミック(感染爆発)は、仕事のやり方を変えざる負えない状況をもたらしました。

会社に出社せず、自宅での業務やリモート会議。顧客と面談することが契約や顧客満足を得る最重要の方法と思っていた営業担当者も、直接会うことを制限されリモート営業を選択せざる負えなくなった。

このコロナ過の状況が何年も続いたことは、リモート環境が日常化し、普通になってきている。情報はわざわざ人に会って得なくても、ホームページやSNSなどのデジタルツールで十分得られることが分かってきた。

どうしても人に会わないと仕事が進まないというのは、デジタル音痴の古くさい人間だけになってきたのかもしれません。

あらゆる業界で、人に頼らず、機械を使わなければ会社の業務が動かない状況が、システム化(自動化、機械化)を加速させてきています。

つまり、機械で出来ること、反復作業や定型業務(定型の事務作業、製造、定型作業の建築現場・・)そして定型的な情報提供や簡単な販売業務は今後加速して機械に変わることが見えてきました。

この大変革の時代に勝者となるには

これからの時代は多くの業務を機械がやってくれます。その機械がやれるのは、人がプログラムを組める業務または反復的な作業が中心でAIが分析し習得できるものになります。

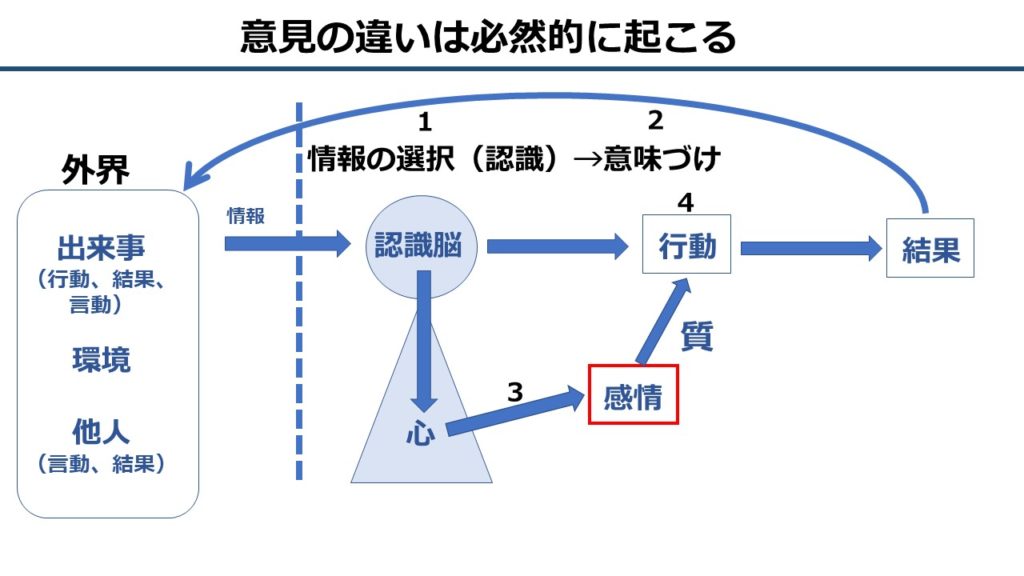

では、機械に任せられないものは何なのか?簡単です、人が本来持っている強みです、人らしさです。人が誰でも持っている感情、感性が求められることです。

ところが、多くのビジネスパーソンは優秀であるほど、人の感情を邪魔者にしてきたかもしれません。邪魔がゆえに、自分自身の感情もビジネスのシーンにおいてはどこか遠くに追いやってきたかもしれません。

感性にしても、理屈で説明ができないことに関しては、取り扱わず避けてきたように思います。なぜならば、論理的な思考、表現が優秀さを示すことだったからです。

産業革命以降ずっとビジネスの世界で生きる人の優秀であることの証明であったものが、今これからは機械がやれることになります。

論理的なビジネスパーソンによって分析されたデータによってつくられた戦略のもとに、機械のように働く社員によって成長を続けてきた日本経済が低成長にあえぐのは、これまでの強みを否定されることに無意識に反発して、変革を成し遂げられないからかもしれません。

しかし、無意識で分からずに抵抗してきたことが明らかになった今からは、新たな旅立ちに向かい進むことができると確信します。

ビジネスを成功に導く「感性」とは その1「デザイン」

これからのビジネスパーソンに必須になるのは、人の感情を掴むことです。顧客の感情、取引先の感情そして社員の感情を掴むことです。

その為に、「感性」を磨くことが大切です。具体的には、「デザイン」の感性を磨くことです。

これまでは、商品づくりにしても、組織づくりにしても機能性を重視してきました。ところがこれからは、機能性に加えて「デザイン性」が商品の売れ行き、組織の活性化にとって差別化につながります。

「デザイン」は理屈ではなく、五感に訴えかけます。五感が響けば、人は感情が動き購買行動は促進されます。アップル社がデザインを強みにしているのはまさに時代に合っていると言えます。

組織においても機能性だけを考えるのでなく、人と人の繋がり、相互作用を考慮したデザインよって、個人のポテンシャルが生き、チーム力が発揮される組織づくりが可能になります。

そして、この「デザイン」の感性を磨く為には、目の前に見える物や起きている事象を単独で捉えるのではなく、個々の繋がり、調和を意識して全体像を見ていく練習をすること、そして自分自身の感情が動く物や事象に意識を向けることです。

「デザイン」を磨くための勉強はあります。でも私たちはその道の専門家になりたいわけではありません。私たちのビジネスを成功させたいので、必要な時には専門家を使えば良いのです。

ビジネスの成功の為のポイントがどこにあるのか?何が必要なのか?誰にどのように依頼すれば成果が出るのかが分かることが大切です。なので、まずは自分自身の感情が動く事象に意識を向けていくことから始めましょう。

ビジネスを成功に導く「感性」とは その2「物語」

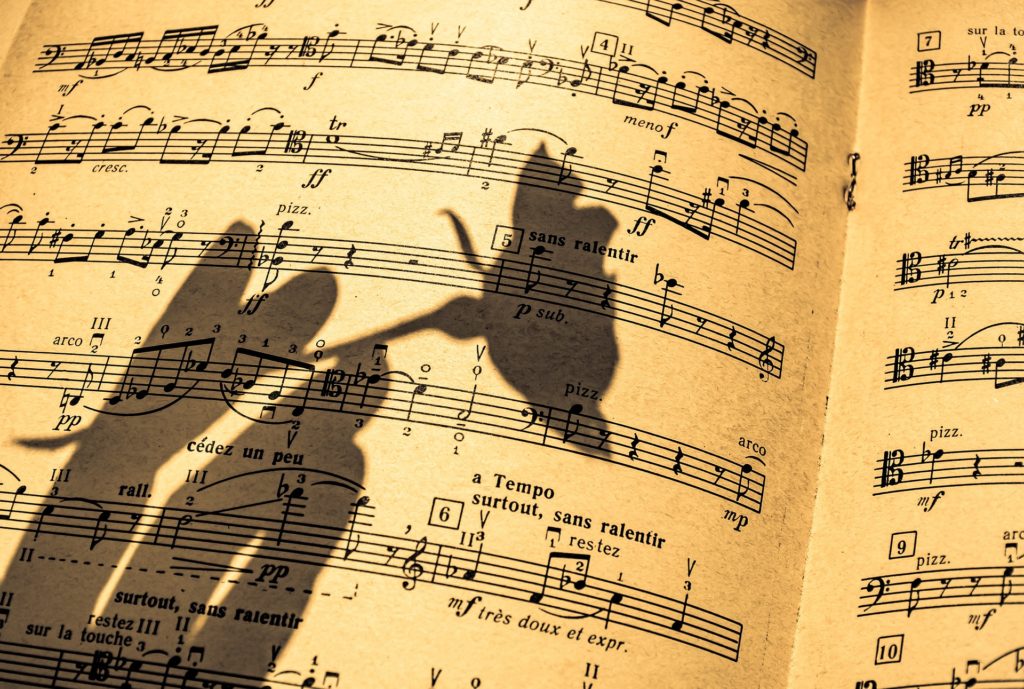

議論でその場で勝ったとしても、それが人の感情を動かすことには必ずしもつながらないのが人です。

そして人の感情は「物語」によって動かされます。また「物語」によって理論的に説明するよりも理解が進むことも日常的に経験することです。

ホンダの創業者本田宗一郎氏の物語に感動しホンダ車が好きになったり。スティーブ・ジョブズのプレゼンを聞いてiPhoneが世界一のスマートフォンだと思ったりすることは、全て理屈ではなく「物語」の力です。

古くから残る昔話の中には、生きていくうえでの教訓が示されていることは良く知られていることです。そしてその教訓を話を楽しく読んだり、聞くうちに心に刻まれていく。そんな力が物語にはあります。

この「物語」の力を磨く為には、「物語」を読み、書くことです。まずは、自社または自分の歴史物語を書いてみませんか。

歴史には必ず「物語」があります。良いときもあれば、苦しいときもある。そんな経験があるから今の会社や自分が存在する。会社のあり方、人の人生そのものが物語なので、書くことが「物語」の力を磨くことになります。

そして自社の商品やサービスにも歴史があります。導入の経緯や販売してからの道のりの全てが「物語」になります。自社や自社の商品の「物語」をつくることは、たとえ、同じ商品を扱う場合でも、他社との差別化を見出すポイントにもなります。

「物語」を書くことを意識しながら、目の前の出来事には、どんな「物語」が存在するのかにも意識を向けていくことで、「物語」の感性が磨かれていきます。

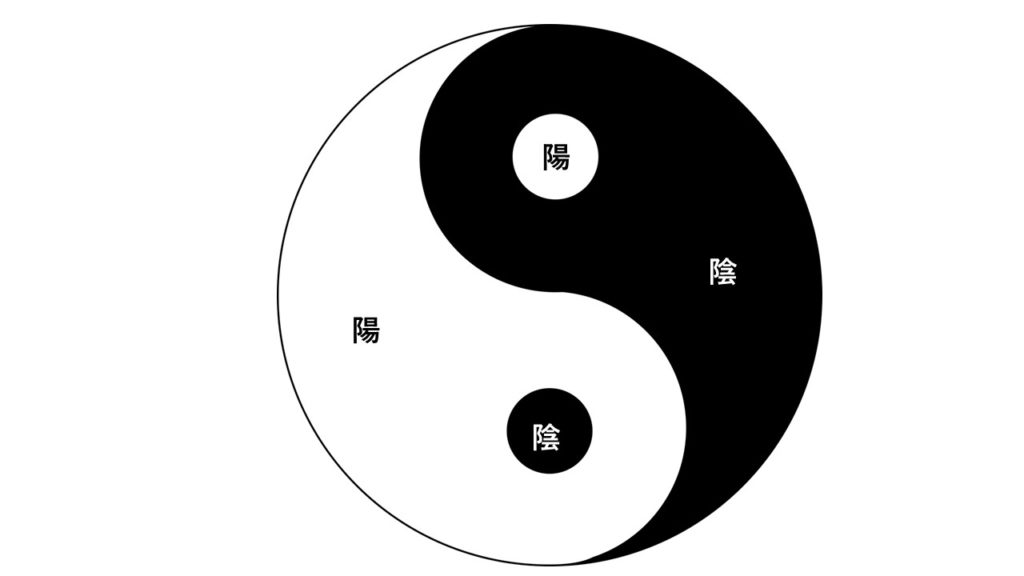

ビジネスを成功に導く感性とは その3と4「調和」と「共感」

3番目の感性は「調和」そして4番目の感性が「共感」です。この2つは、人が感情の動物であり、良好なコミュニケーションを実現し、人をまとめてチーム力を高めていくためには重要な感性であることは誰もが知っていることだと思います。

ところが、分かっていても実行することに難しさを感じているかもしれません。「調和」を忘れて一人で物事を進めてしまう。「共感」を忘れて、こちらの主張を論理的に語って、相手を論破してしまう。

新商品をつくり販売する場合も、顧客ニーズに合っていると言いながら、顧客の心に「共感」するよりも、売る側の理屈で商品を押し付けていることもよくあるケースです。

この分かっているけど実行が難しい「調和」と「共感」の感性を磨く為には、繋がりに意識を向けていくことです。

私たちが生きている世界は、すべて何らかの繋がりがあり、いずれは回りまわって自分に返ってくる。何一つ、個では成りたつことは無く、繋がっているという前提で目の前の事を見ていく。

これは、哲学的な話ではなく、事実です。ただこの繋がりに意識を向けていないから気づかないだけかもしれません。なので意識を向けることから始めましょう。

繋がりに意識を向けることで、個々の相互関係から全体像が見え、「調和」が生まれ、相手との関係の大切さに気付き「共感」が生まれてきます。

「調和」しなければならない、「共感」しなければならない等と考えることが、個から始まり、論理的な思惑から始まっているので、上手くはいきません。

感性を磨くということに、特効薬はないと思います。また難しいことを考えるよりも、実行可能なことで磨く必要があります。なので、日々の意識を向けるという行動が効果的な感性の磨き方だと思っています。

ビジネスを成功に導く感性 その5「生きがい」

5番目の感性は「生きがい」です。これもその大切さは誰もが知っていることです。

しかし、「生きがい」を持てたらどんなに良いかは分かっているけど持てない、そして社員にも持たせたいと思っているけどできていない。

では、どうやって「生きがい」を磨いていくのでしょう。まずは自分自身が「生きがい」を持つことです。

やりがちな間違いは、相手(社員)に求めたり、どうしたら相手が持てるようになるかを考えたりしてしまうことです。

人は理屈では動かないので、五感で分からせるために、自分自身が変わることです。その為に、することは次の4つです。

- 会社の存在目的や人生の目的を発見すること(既に持っているはずなので、発見することです)

- その目的達成の為の行動を選択し、行動に焦点をあてること。

- 目的に向かう行動は無限に存在するので、常に検証の姿勢を持つ。そして一つしか無いという制限は捨てる

- 主体的に行動する。自分の人生は自分の力で開いていけることを信じる

まとめ 中小企業が大きく成長するチャンスが到来

今回の記事で最も伝えたいメッセージは、大きなチャンスが到来しているということです。資産もない、優秀な学校を卒業した社員もいない、大きな生産工場ももちろん無い、という状況でも勝てるということなんです。

なぜならば、過去の経験、ノウハウが使えない時代に入ったからです。しかも必要なのは人が本来持っている感性です。学歴でもお金でもありません。

うちは中小企業だからと諦めるのではなく、新たな挑戦の旅に出るチケットを誰もが持っているということが言えます。

ただ、どうすれば感性を磨き、それをビジネスに使っていく方向に経営の舵を切らなければなりません。

この方向転換には勇気が必要かもしれません。しかし、未来の成功は感性を磨いた先に必ず見えてきます。この記事を読んでいただいた方が、新たな挑戦の旅に出ることを期待いたします。

この記事を最後まで読んでいただき感謝いたします。私の目標はリーダー育成で№1になることです。

リーダー育成に関心のある方は、以下のFacebook、Youtubeもご覧いただければ幸いです

Facebook

https://www.facebook.con//hricoaching

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCSBk-BKWftt9M_epCBQRR-w