今回のビジネス書は、全世界で3000万分以上、日本国内でも220万部を超え、今でも売れ続けているベストセラーの「7つの習慣」です。

DX時代と言われる変革の時代であるからこそ、あらためてここに示されている原則を学び、実践することが求められるのではないかと思っています。

それは、DX時代はAIや機械が労働の中心に入ってくる社会であるからこそ、人であることの価値が問われてくるからです。

こんな現在において、皆さんは自分自身の人生をどのように歩みたいでしょうか?

他人に自分の人生をゆだね、環境は社会の変化に押し流される人生を歩みたいでしょうか?それとも、自分自身の人生なので、他人や社会の変化に関係なく、自分の力で切り開いていきたいでしょうか?

当然、自分の力で切り開いて進みたいですよね!その方法が「7つの習慣」には示されています。

短い言葉でこの本の内容を説明するならば、表面的な出来事に翻弄されず、真の自分自身の求める人生を進む為の指南書と言えるかもしれません。

その指南書が7つの習慣として示されています。その7つとは、

- 主体性を発揮する

- 目的を持って始める

- 重要事項を優先する

- Win-Winを考える

- 理解してから理解する

- 相乗効果を発揮する

- 刃を研ぐ

となります。

第一から第三までは私的成功を成し遂げる為の習慣が示され、第四から第六までは公

成功の為の習慣で、第七は全てに関わる内容の構成です。個人の成長無くして、組織の成功は成し遂げられないということですね。

それでは、第一の習慣の内容からはじめていきます。

第一の習慣:主体性を発揮する

仕事や多くのコミュニティ活動の中で、イニシアティブを取るとか、自分で考え行動するとか、と言う前に、自分の人生について自分が責任持ちましょうということですね。

これが第一の習慣として示されているということは、ここが全ての始まりであり、多くの人に欠けている事なのかもしれません。

では、主体性の反対は何でしょうか?それは反応的と示されています。他人の言動に心が奪われ、上手くいかないことは他人の責任にする。あるいは、仕事が上手くいかないのは社会環境が悪化しているからだというように環境の責任にする。

自らの人生に責任を持つことは理解できるけど、会社という組織の中で仕事をし、社会の中で生きている以上、他人や環境に左右されるのは当然で、自分の力ではどうしようもないことが多くありすぎると思うのも当然だと思います。

そして、自分の力ではどうしようもないことで、不安や怒りそして喜びといった感情が動かされる。その感情も重なり、あきらめてチャレンジが無くなったり、怒りの為に喧嘩が起こったりすることも容認してしまうこともあります。

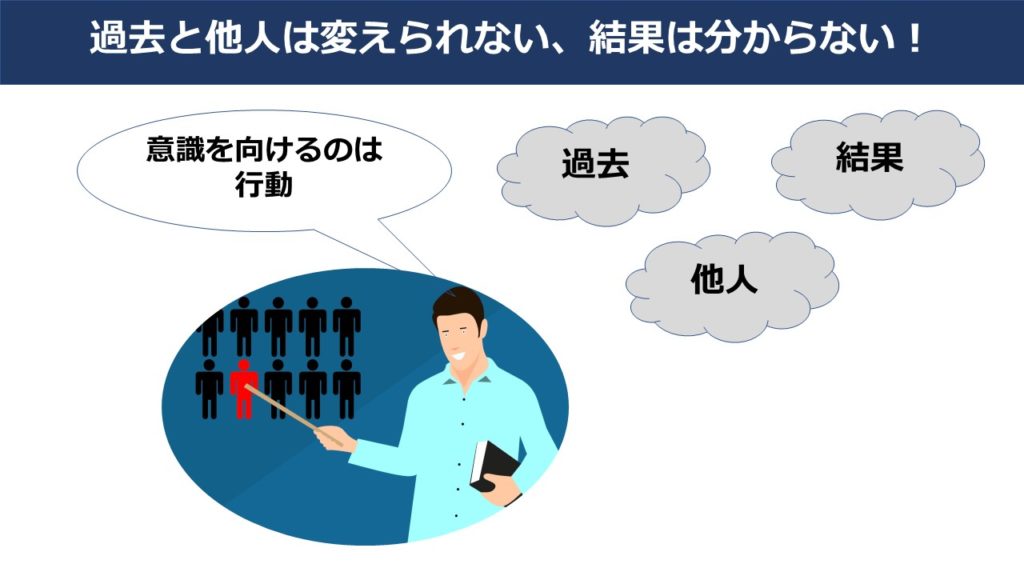

ところが、「7つの習慣」では、自分の力だけではどうしようもない結果は当然あるとしても、それによって自分の望む人生に向かって進む行動を遮断したり、行動を阻むような感情や考えは、自分でコントロールできると言っています。

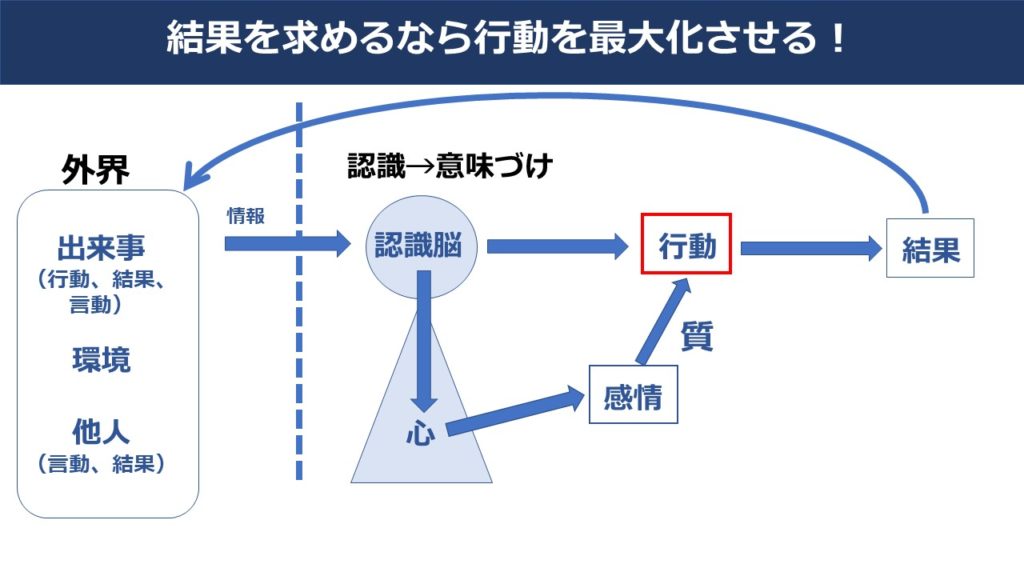

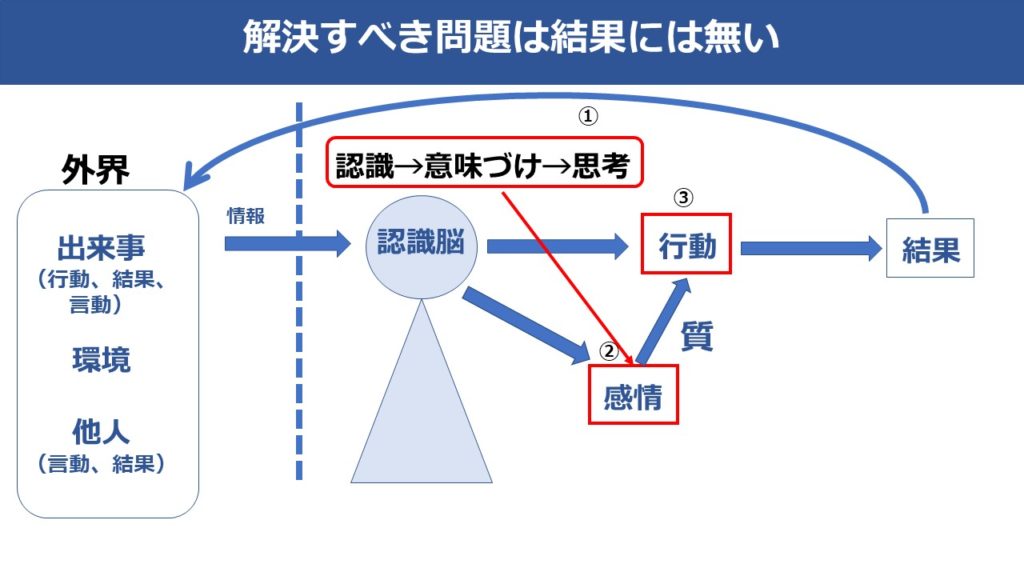

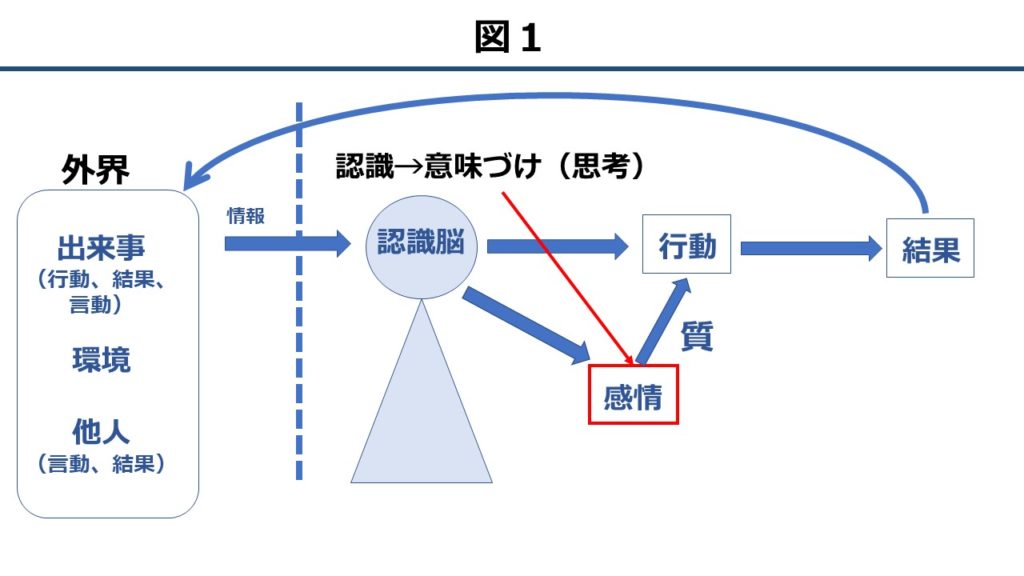

このことに関して、「7つの習慣」の中では、示されてはいないですが、補足したいと思います。添付の図1を見てください。

この外界から人は情報を自分の五感で認識することになります。そして、この認識の段階で人によって違いが出てきます。

同じ場所、同じ時間に同じものを見ていても、人によって見ている箇所が違うと言うことが当たり前に起こると言うことです。

また、その認識した情報をその人の脳で意味づけを行います。そうなんです、認識した情報に意味があるのではなく、私たち一人一人が情報に意味をつけるのです。

そして、その意味によって感情が動かされます。その意味によって悲しみ、怒り、哀れみ、不安、喜び、感動などといった感情が沸き上がるんです。行動の選択も意味づけから始まります。

そうなんです。外界の情報には意味は無く、私たち自身が意味づけをし、それによって感情が動き、行動が選択されるという仕組みで動いているんです。私たちの感情も行動も他人が決めているのでも、環境が決めているのでも無い!私たちが決めているんです。

そして、行動によって結果が出てきます。ただし、その結果は相手や環境によって思い通りになるかわ分かりません。けれども、相手や環境を一つの情報として受け取り、その情報をもとに、行動を選択していけば、思い通りの結果になる確率は上がっていきます。

しかし、相手や環境に意味があると思い込み、感情も行動も相手次第となれば、柔軟性の無い行動によって結果は思い通りになることは無いかもしれません。

そこで、第一の習慣では、主体的に生きる為のワークが提唱されています。

1. 関心の輪を描く

① 神に円を描きます

② その中に、自分自身を振り返ってみて、関心があることを思いつく限り書き出してみる

2. 影響の輪を描く

① 先ほど書き出した、関心のあることの中で、自分自身がコントロールできることを選択する

② 自分自身がコントロールできなくても、影響を与えることができることを選択する

3. 影響の輪を広げる

① 影響を与えることができることを、自分自身がどう行動すれば、あなたが望む結果に導けるかを考え、実践する

② コントロールもできない、影響も与えられないという内容の中で、大切だと思うことに関して、直接的でなくて、間接的にでも影響を与えることが無いかを考える

よければ、このワークを試してみて、自分の影響の輪を広げていってはどうでしょうか。それによって、自分が望む人生を自分の力でつかみ取ることが可能になると思います。

第二の習慣:目的を持ってはじめる

例えば、今、私たちが立っているこの大地が、揺れ動いているとしたら、まともに立っていられないかもしれません。今、どこかに向かって進んでいるとして、その向かう先が曖昧で変化するとしたら、ゴールにたどり着けるか不安になるかもしれません。

ところが、「自分の人生において、何を目指しますか?」「自分の人生にどんな使命を持っていますか?」というような質問をされると、答えにつまるかもしれません。

そうです、私たちは人生の軸を持たず、あるいは曖昧で不安定な軸の下で生きているかもしれないということです。その為に、主体的になれず、周囲の状況に反応的に左右され、その都度感情が揺れ動く人生を歩んでいるのかもしれません。

そして、私たちが日ごろ大切だと思っていることを、人生の軸としていることが、不安定を呼び込んでいるということが本の中で指摘されています。

その私たちが大切だと思い、人生の軸とし、より良い人生の妨げになっている項目は、自分以外の大切な人、例えば夫、妻、恋人に家族、他にも仕事や会社、地位、お金や所有物などです。

大切に思う気持ちは良いのですが、それらを軸に置くということは、それらの変化によって感情が動かされて、主体性を無くしてしまうことになります。

だから、第二の習慣では、しっかりとした人生の軸、つまり目的またはミッションを持って生きましょうと示しています。

そして、このミッションステートメントを言葉で表現して、それを軸に置いて主体的に人生を歩みましょうと示しています。

実は、このミッションはみんな持っている。ただそれがどこかに隠れているか曖昧な状態で放置されているだけだといいます。なので、ミッションはつくり出すのではなく、発見するものです。

その発見の為に示されているのが以下です。

1. あなたの葬式をイメージします。

2. その葬式で、あなたの家族や友人、会社の仲間が弔辞を読んでいます。

3. あなたは、その弔辞の内容がどんなものであれば、「自分の人生は良かった!」と思いますか。その内容を書いてみましょう。

4. そしてそこに、あなたの役割や目標を織り込みながら短い文章にまとめます。

ポイントは、現状の常識の枠を超えていくことですね。是非やってみてはいかがでしょうか!

第三の習慣:重要事項を優先する

重要度を決める基準があるということです。この基準を決める上でのワークとして次のような質問に答えるというものが示されています。

「あなたが、常日頃から行っていれば、あなたの生活の質、仕事の業績、または結果を著しく向上させる行動がそれぞれ一つずつあるとしたら、それは何ですか?」

この質問答えの多くは、緊急性は無いけれど、それをやっとけば今の生活の質や仕事の業績などが大幅に改善するような内容だと思います。

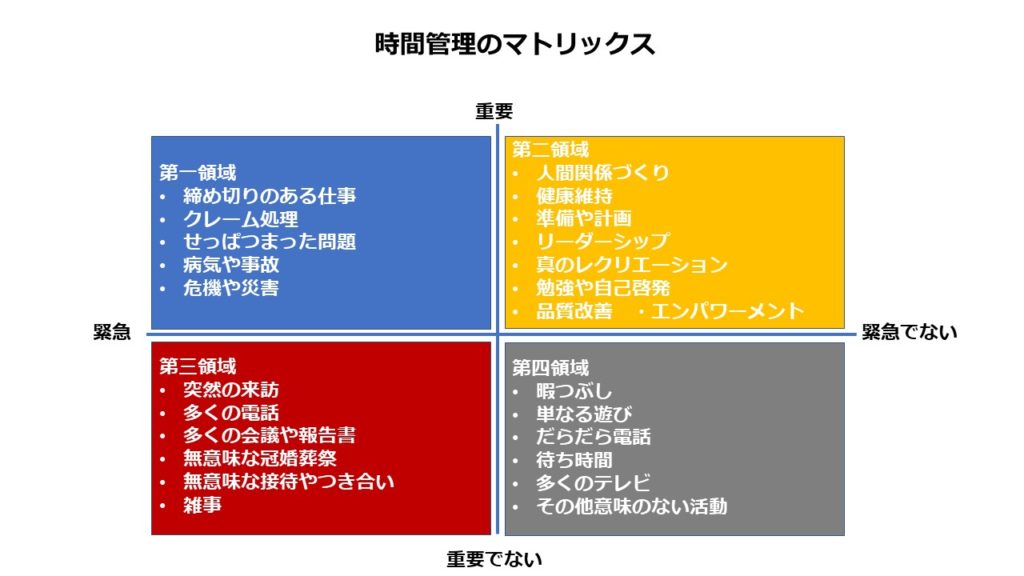

つまり、重要だけど緊急性が無い項目です。そこで重要事項を明確にする為に、重要度と緊急度のマトリックスが示されています(下図)

ここで第一領域に時間を使っているリーダーの方の声としては、「分かっているけれど、目の前のことをやらなければ業績が上がらない」

しかし、勇気を持って第二領域に行動を変えていくことで、第一領域の業務は減り、会社の業績も伸びると示されています。

成功法則はどれも複雑な物は無く、シンプルなことが多いと思います。ただ、実行している人は少ない。それは、直ぐには結果として出てこないことが原因かもしれません。

第一領域の項目は、直ぐに結果として見えるものが多いかもしれないです。それゆえに第一領域の項目を優先させてしまうのかもしれません。

ここは、リーダーとしてこの人間と特性を理解して、未来の為の人づくり、組織づくりをしたいところです。

第四の習慣:Win-Winを考える

その最初の需要なことが、Win-Winを考えることです。しかし、スポーツの試合などの勝負ごとでは必ず勝者と敗者が存在します。

ビジネスの世界でもライバルが存在し、現場ではライバルとの競争の中で勝ちと負けが繰り返されているかもしれません。

そんな中でWin-Winを考えることが大切だというのはどういうことなのか。例えば、プロ野球の試合で、巨人がいつも勝ち、圧倒的強さで優勝ばかりしていたら、巨人ファンであっても「どうせ勝つよ」と思い、試合を見ることが減り、最終的にプロ野球ファンが減ることが想定されます。

ビジネスの世界でも、1社独占が長く続くと、その業界の活性化は無くなり、いずれは独占が続いたとしても、業績は伸びなくなることが予想されます。

つまり、大きな枠の中で見てみると、ライバルも仲間になるということです。なので、Win-Loseを繰り返せば共に衰退し、Win-Winを進めれば、大きな目的達成に向かうということになります。

第五の習慣:理解してから理解される

そして、多くの人は自分の事を理解してもらう為に、頑張って自分の進めたいことを相手に話します。聞いてる相手も、うなずいたりしてくれて納得しているように見える。

ところが、一向にこちらが望む行動が起きない。そこでもう一度、自分の思いを話すけれど、望む行動は起きない。

このような事例を体験したことはありませんか、この根本の原因として、自分を理解してもらう為の順番が違っていることが考えられます。

この第五の習慣は、相手に理解してもらいたいのであれば、相手を理解することが先決だと示しています。

人は、自分の事を理解してくれている相手の事を理解しようと思いますし、その人の為にできることはしたいと思う感情を持つと思います。

逆に、理解されていないと思う相手の言うことは、上下関係などがある場合の指示や命令には従っても、それ以上のことをしたいとは思わないのが普通です。

だあらこそ、この第五の習慣は、人の力を最大限に引き出し、チーム力を最大化させる為の第一歩になると考えます。

第六の習慣:相乗効果を発揮する

ただし、その為には対立をマネージメントすることが必要だと書き示しています。なぜならば、全ての人は違うからです。

その違いを認め、違いから第3案を引き出すことで、相乗効果が得られると言えます。全員一致であるならば、人の力は物理的な労働力でしかありません。

しかし、人には創造力、思考力といった無限の力があります。この力を引き出すことが相乗効果のポイントになると言えます。

第七の習慣:刃を研ぐ

人は本能的に今に生きるものです。今を生きなければ明日は無いわけですから、動物的本能として今に生きるが当然です。

なので、習慣を磨き続けなければ、反応的になり、目の前の出来事に反応し、自分の事だけを考えてしまう。これは能力や意志力の前に、本能であることを理解し、自分自身への投資を怠らないことが大切になるのかもしれません。

以上が7つの習慣の内容です。私たちが望む最高の人生を歩む為には方法がることを7つの習慣の中で教えてくれていると思います。

決して複雑で理解に苦しむというような内容ではなかった、シンプルで分かりやすい内容だったと思います。しかし実践は難しいかもしれません。

難しいというのは、人は本能的に目の前の出来事に意識が向き、とらわれてしまうので、意志の力で行動の習慣をつくることが必要になるということかもしれません。

いずれにせよ自分の未来は自分で切り開いて進むしかありません。主体的に自分の望む未来を創っていきたいと思います。